何光岳(1935—2015),历史学家,大藏书家。一个小学毕业的放牛娃,靠自学成才,走出了一条独特的成功之路,创造了一个又一个奇迹,谱写了一个农民学者的神话和传奇。

全国职工自学成才奖章获得者

何光岳,岳阳县黄沙街人。1935年出生在广东汕头,父母生下光岳兄弟6人,后回故乡黄沙街。8岁时,父亲病逝,母亲承担起抚养孩子的生活负担,幼年的他便饱尝人间艰辛,靠捕鱼捞虾、打柴度日,那时他一边读小学,一边给堂叔家放牛、做童工,全家过着糠菜一年粮的穷困生活,何光岳也迈出了人生的第一步。

自学从教室窗外听课开始。何光岳家的隔壁有一所乡村中学,他小学毕业后因家贫失学,每天放过牛就搬条板凳站在教室窗外听老师讲课。有一天,老师让一个学生背《岳阳楼记》,顽皮学生背了前句忘了后句,气得老师拿起戒尺打手板,那个学生痛得又哭又叫。这时,何光岳站在板凳上喊道:“先生,先生,莫打了,我帮他背。”于是,他从板凳上跳下来,站在教室门口,流利地背完了《岳阳楼记》全文。这位老师十分惊奇地看着这个又黑又瘦的孩子问道:“你从哪里学来的?”何光岳连忙说:“我站在窗外听的,也是您老人家的学生。”老师走到窗外,看到窗外那条板凳,摸着放牛伢子的头激动地说:“你把凳子搬到教室里来,让家里给你买一本《古文观止》,我收你做学生!”何光岳知道家里没有钱,就到山上砍了一担柴卖掉后,买了一本《古文观止》。从此,何光岳放牛之余成了“编外学生”。

坪桥河的何氏宗族有座“钦赐御书楼”,楼内收藏有一部钦赐《二十四史》。这部书是何光岳叔祖父练甫公高中进士以后,光绪皇帝钦赐的。练甫公做官在京城遇害后,把几十个黑漆木箱装着的《二十四史》从北京运了回来,专门修建了一座“钦赐御书楼”收藏。族上有规定,凡是考中秀才的本族青年,才有资格上“钦赐御书楼”看书。到民国年间,没有秀才了,一般读高中、大学才有资格。可是何光岳放完牛后,趁帮助“钦赐御书楼”晒书、修书、清书时,偷偷地读过《五帝本纪》《项羽本纪》等文章,竟能把《鸿门宴》一字不漏地背下来。他超人的记忆力征服了族人,老人们特许他有资格进入御书楼读书。这下,光岳伢子如鱼得水,成了御书楼的“常客”。

随着自学的深入,何光岳在坪桥河一带开始小有名气。1954年,何光岳被推选担任坪桥河第一个农业互助组组长,工作干得有声有色。第二年,互助组评为黄沙街先进单位,何光岳评为全区劳动模范。

这下,何光岳越干越有劲了,白天劳动,晚上仍坚持自学历史、地理和农业技术知识,探索出晚稻双种的“倒栽春”新技术,成功地解决了洞庭湖水淹地、山区干旱区的晚稻补救难题,并在全省推广。在岳阳的一次农业技术经验交流会上,何光岳作了经验介绍,在发言中引经据典,有理有据,博得了大会的好评。

主持会议的县领导赞扬说:“何光岳只有小学文化,但他爱书如命,长期坚持自学,如今上知天文,下知地理,懂农田水利,通古今中外,是我们岳阳土生土长的一个乡村博士。”

县委领导一表扬,何光岳自学更加刻苦,在岳阳地方多以“何博士”称之,引起了社会的广泛关注。1956年6月,何光岳被岳阳县委组织部“调干”,安排到县农业局下属的农企站工作。一上任,他便被安排去文化大队李家屋场蹲点办队。当时遇上岳阳大旱,蝗虫铺天盖地,农作物损失很大。他根据《捕蝗法》一书介绍的放火烧荒、鸡鸭啄食、砍隔离带缩小包围圈的措施,再用药物集中消灭的办法,经过半个月的奋战,终于消灭了他所管辖的地区上的蝗虫,有效地保护了水稻等农作物的生长,又一次受到了县领导的表扬。

接着,何光岳先后到荣家湾农林畜牧站、渭洞农林站工作,每到一地除了搞好农业技术推广工作的“正事”外,“业余”时间便不遗余力在农村搜集民间的各种线装书、古碑、古器、古籍等“古董”,一边自学,一边从事历史研究。1970年,何光岳从渭洞调到岳阳县城关镇城北办事处工作,干起了跟文字打交道的秘书工作。1973年春,岳阳传言闹大地震,全城居民,包括干部、工人一个劲地往城外跑去躲灾。唯有何光岳一家不动,城北书记问他:“何博士,你说今年岳阳究竟有没有地震?”何光岳打开抽屉,从中拿出一撂资料说:“我整理了一份《岳阳地区历史上的自然灾害》,共12万字,收集了包括地震在内的9种

自然灾害。据我考证,从公元前611年到公元1949年共2060年间,岳阳已发生的地震从没有超过5.5级。因此,我推断岳阳近百年不可能发生破坏性地震。”书记连忙说:“就按你说的办,别人停工停产,我们就趁机抓原料,抓生产,一定要创造个好效益。”后来,岳阳根本没有发生地震。

这使何光岳出了大名。1977年3月,他又从岳阳县城关镇城北办事处正式调入市文化局,任文物干事。无论身在何种岗位,无论身处何种逆境,他始终坚持自学不辍,积累了丰富的历史地理知识,成为一个青年学者。到1977年9月23日止,何光岳已完成了《杨么的故事》《杨么起义史料补编》《岳阳地区历史上的自然灾害》《麋子国考》《夏代史要》《岳阳楼志》等6部著作近80万字。熟悉何光岳的人,都认为他是一个怪人,将何光岳、刘学光、谢仲华、谢春畴、谭文瑞、鲁汉、赵立恒、刘衍清等8位专家,誉为“岳州八怪”。其中,何光岳是一大怪。1979年当选为全国青联常委,1982年6月,何光岳获得全国总工会授予“职工自学成才奖章”及奖状。

国家级有突出贡献的专家

1977年3月,上海复旦大学谭其骧教授来岳阳考察洞庭湖变迁。何光岳参加了座谈,用大量的文献资料回答了谭其骧教授的调查提问。谭其骧听后,认为从一个农民通过自学达到这样的水平,十分不容易,应该专门从事历史地理研究。4月,上海《解放日报》记者许寅到岳阳采访何光岳,回上海后写成文章发表在《内参》上,说:“在岳阳发现了一个史学怪才何光岳。”接着,新华社湖南分社记者何其烈采访何光岳后,也写有文章发在《内参》上,时任中共中央组织部部长胡耀邦和中共湖南省委书记毛致用,分别对此作过批示。后来湖南省新闻出版局、湖南省博物馆、湖南省哲学研究所(湖南省社科院的前身)、湖南师院等单位都先后联系过何光岳,愿意接受他去做研究工作。

为了实现做一个历史地理学家的愿望,何光岳于1978年5月报考复旦大学历史地理研究生,参加了粉碎“四人帮”后的首届研究生考试,想越过初中、高中、大学,来个“三级跳”,直接考上研究生。应该说,他的考试成绩还是不错的,政治45分、中国通史72分、地理55分、古汉语90分(古汉语是本届考生中的高分),但外语吃了一个“鸭蛋”,平均52分,低于本专业录取分数,因而名落孙山。尽管他的“三级跳”失败了,但何光岳的仕途并没有受到影响。这年8月2日,何光岳从岳阳市文化馆作为特殊人才调入湖南省社会科学院,录用为历史所专业研究人员,从事中国古代史研究,开始了他真正的学术生涯。

这样一来,何光岳的名字从地方新闻媒体到中央新闻媒体,从国内新闻媒体到海外新闻媒体,共有60多家媒体对其进行了广泛的宣传,其自学越来越刻苦,成果越来越多,人也越来越“狂”。用他自己的话说:“从王船山到何光岳,500年才出一个,我要超过王船山出书超过两千万字。”这是神话,又是现实。如果把何光岳一生的著作叠加起来,的确是著作等身。

一是已出版的著作有《中华民族源流史丛书》《中华姓氏源流史》等31部;二是主编的著作有《中国帝王大全》《炎黄文化论文集》等6部;三是遗著,尚未出版的著作有《洞庭湖变迁史》《中华姓氏源流史续编》等8部共1500万字。此外,何光岳已发表的论文、文章有442篇。从何光岳出版的著作和发表的文章来看,

总共达3000万字,已超过历史上湖南的大学者王船山。

随着学术成果增多和新闻的传播,何光岳的名声越来越大,地位越来越高,党和人民政府给了何光岳很多很高的荣誉和待遇。他1986年获“国家级有突出贡献的专家”称号,1992年5月获“国务院政府特殊津贴证书”,1994年5月任炎黄文化研究所所长、研究员,1998年2月被评为湖南省十大优秀社会科学专家。

中国当代私家藏书第一人

在当今湖南,谈起藏书家首推何光岳。

说起何光岳藏书已有68年历史。他的先辈是岳阳大户人家,但到了何光岳的祖父、父亲这一代,何家已经穷困潦倒。幼小的何光岳喜欢读书,没有钱就跑到远房亲戚家去看。有一天,11岁的何光岳正在堂兄家看书看得津津有味时,堂兄回来了,一把将他的书抢过去,说:“你会看什么书,你只会跟牛屁股!”何光岳望着堂兄盛气凌人的样子,气得手握拳头发誓,这辈子一定要买比堂兄家更多的书!

为了买书藏书,何光岳吃尽了苦头。20世纪60年代初,作为农业技术员的何光岳,每月工资只有29.5元钱,养家糊口艰难度日,但他仍然念念不忘买书。一次在长沙开会,路过一家书店,发现有一套清朝末年顾炎武著的线装本《天下郡国利病书》,20本共12元,何光岳搜遍身上只有2.4元的回程火车票钱,他把身上只穿了几天的新棉袄典当后买了这套书。

1973年春节前夕,何光岳在岳阳市金鹗山麓建了一幢两层楼五开间的红砖土砖混合房子,起名“蜗居”。搬进新居后,到腊月底快过年了,妻子对何光岳说:“快过年了,我喂的那头肥猪卖了80多块钱,加上哥哥、姐姐从广州寄来的40元,你拿这笔钱去长沙办点年货,今年过一个热闹年。”何光岳到了长沙,把办年货的钱全部买了书,只好向舅舅借点钱过了年。

爱书成癖、买书成瘾的何光岳,70多岁还经常拎着蛇皮袋到长沙市大小书店、清水塘、天心阁的旧书摊买书。他经常对人说:“书籍就是我的生命。”

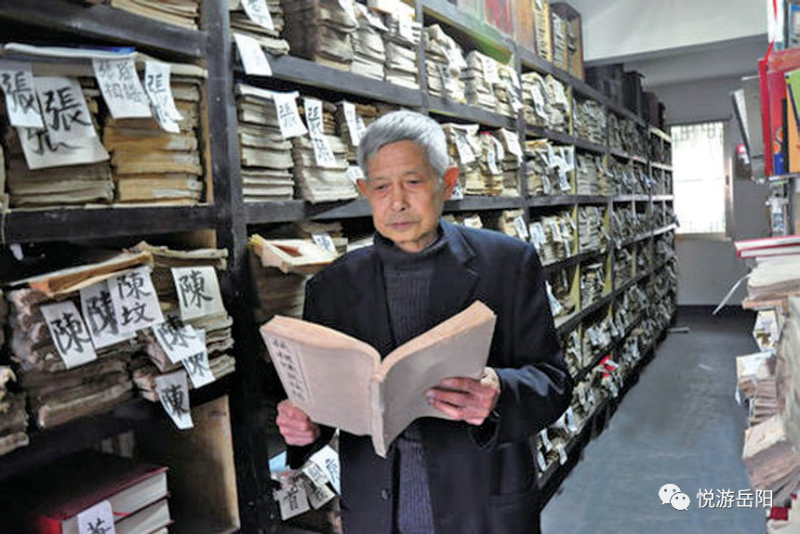

日积月累,买书藏书,越收越多,何光岳亦喜亦忧。喜的是有书读,忧的是无处摆放,如何安置这些藏书,是他多年来的一块心病。人过花甲之后,何光岳多年的梦想是建“光岳藏书楼”。20世纪90年代末,他向湖南省委和长沙市委有关领导提出了自己建藏书楼的请求。2004年5月28日,湖南省人民政府省长周伯华特批1亩土地,同意他在湖南省社科院内建私人藏书楼。当时的省委常委、长沙市委书记梅克保也批示:“请市规划局、房产局大力支持,作特殊情况处理,并办好相关手续。”在各方面共同的关心和努力下,何光岳私人藏书楼得以顺利开工建设。这体现了省委、省政府对人才的重视,实属难能可贵。2005年初冬时节,光岳藏书楼竣工。楼分五层,一楼为车库,二、三层为起居室,四、五层为书库,总共建筑面积930平方米,耗资260多万元。书库内摆有220个书架,藏书15.8万多册,以文史、方志、家谱、农医、词典为主。光岳藏书楼的建成,能够由公家拨地建私人藏书楼,按常理这件事是很不容易办成的,而何光岳竟然能够在省社科院的院中建起书楼,这是当代中国绝无仅有的!

何光岳一生与“书”结下了不解之缘,除了写书、读书,就是购书。他几乎把所有的收入都用在购书藏书上,数十年坚持不懈,终成一代藏书大家。藏书家不是自封的,是评出来的。1996年,何光岳被湖南省新闻出版局等单位联合评为湖南省十大藏书家之首,他收藏族谱40000余部43000余册,辞典5000余部,皆为全国私藏之冠。正如何光岳自撰一副对联所说:“体弱每受繁务累,薄薪常为买书贫。”这应是他学术研究和藏书人生的真实写照。

2015年1月29日,何光岳病逝于长沙。翌年5月,首部何光岳纪念文集《光照五岳》出版。

版权所有:岳阳县数字文化馆 Copyright 2020

技术支持:湖南韵动文化体育产业发展有限责任公司